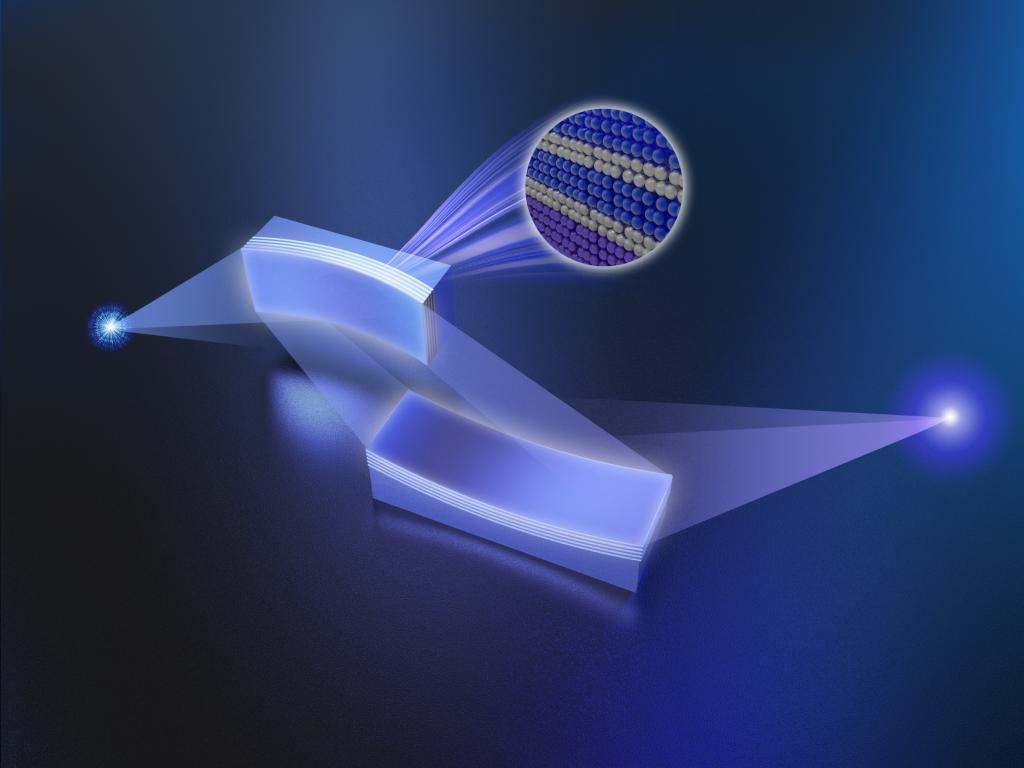

科学的发现和革新往往依赖于新的观测手段和仪器技术。极紫外、X射线与中子的波长短、光子/粒子能量高,作为观测手段具有高分辨、“芯”能级电子态检测、和大穿透深度等优势,被广泛用于超高精度和极端条件下的显微、望远和制造。团队历经二十余年,建立了从极紫外、X射线与中子薄膜器件到精密光学系统的全链条研发平台和技术体系,将新的观测和调控手段由愿景变为现实,应用在国内外大科学装置中。为“知微见著、仰望星空”贡献...

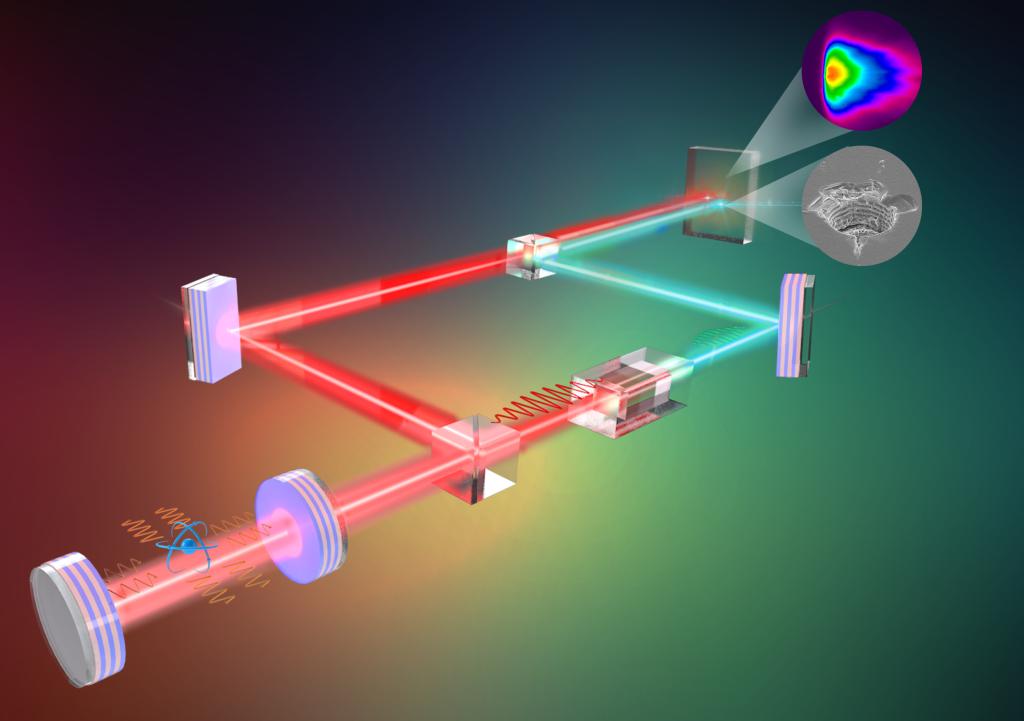

强激光系统与装备对重大科学问题的解决、国防装备的进步、高新技术产业的发展有重大影响,薄膜器件是强激光系统的核心和短板。团队建立了激光薄膜优化设计、全流程制备、性能表征、系统应用的研制平台,研究激光与材料的相互作用机制,探究薄膜损耗机理及控制技术,实现薄膜结构、光学性能、环境适应性的有效调控,开展高功率激光系统的研制

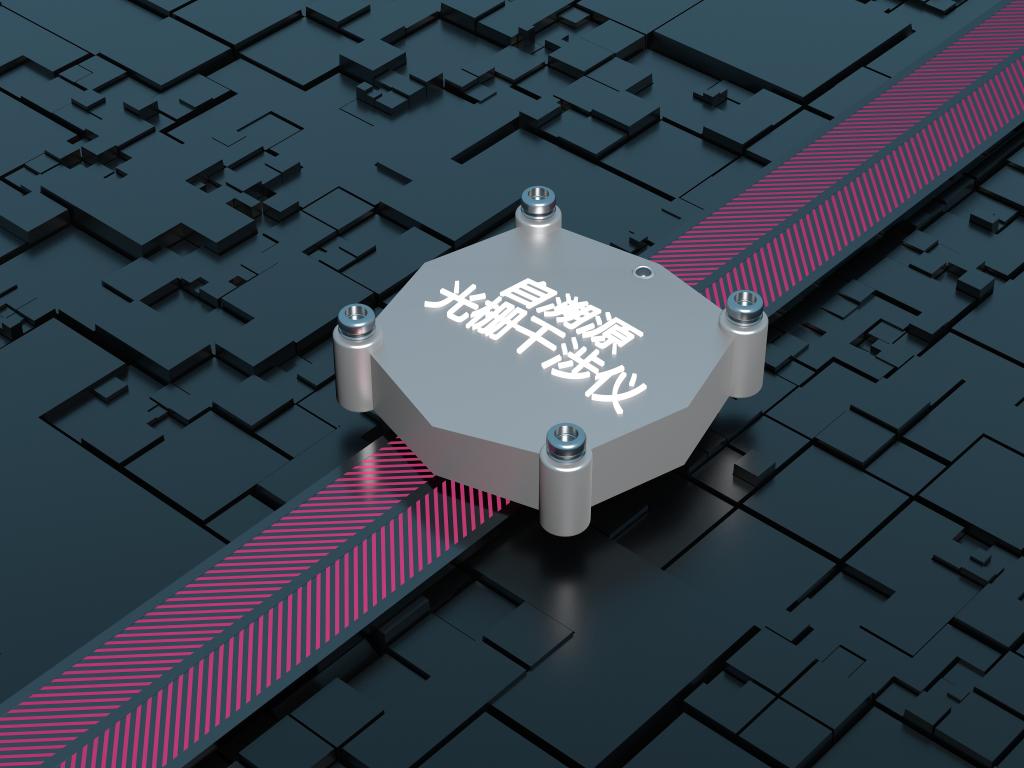

“米”是国际7个基本单位之一。纳米科技是现代科学与技术进步的重要引擎。纳米科技的关键是“纳米尺度”,对“纳米”的长度计量、测试与控制是发展纳米科技的基石。本方向研究自然常数的物化原理与方法,研制高精度光栅标准物质,发展超精密位移测试技术,立足于构建自溯源型的纳米长度计量体系,实现量值传递扁平化

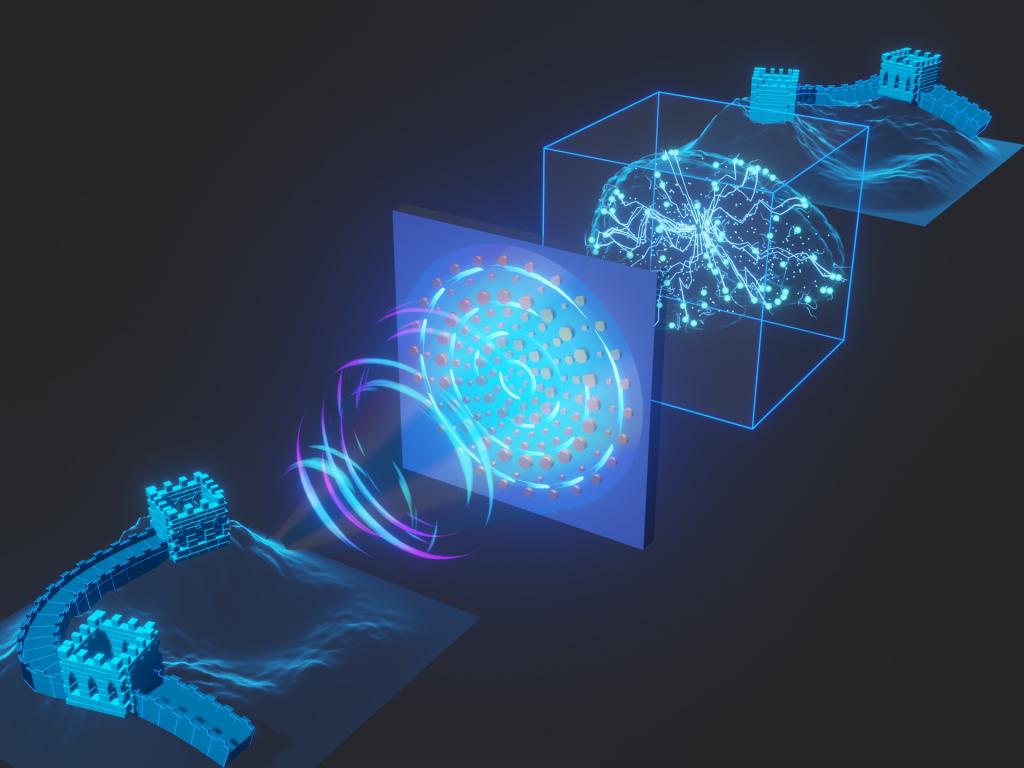

微纳光学具备远超自然材料的光场调控能力,不仅能实现光学系统的轻薄化和集成化,还为智能感知技术跨越式发展提供了机遇,是光学学科重要分支。本方向设置人工微结构光场调控、器件制造和应用、多维光学显微、计算成像与智能感知应用四个子方向,开展微纳光学器件与系统的设计机理、制造技术和集成应用的“全链条”创新研究,形成世界一流的微纳光学前沿科学研究和关键核心技术的原始创新策源地,打造国家战略科技力量